农村初中数学两极分化现状及建议

刘 杰

(宜宾县双谊初中, 四川 宜宾 644602)

摘 要:随着社会的发展,数学学习变得越来越重要。为提高学生的数学素养,新课标要求教学要以学生为本,充分关注学生已有的知识经验,着眼其终身发展,为他们提供丰富的学习经历,从中体验、感悟和构建数学认知结构,培养良好的情感态度。但是,当前农村初中学生的数学基础参差不齐,尤其是两极分化提前和加剧,严重影响学段目标的达成。因此,研究农村初中数学两极分化的原因并寻找缩小分化的途径, 对大面积提高教学质量具有重要的意义。

关键词:农村初中数学两极分化 原因 建议

当前,农村初中学生数学成绩两极分化现象越来越严重, 后进生比例的逐渐增大,特别在初一第二学期到初二第一学期表现得尤为明显[1],严重影响了义务教育阶段数学教学整体目标的达成。

1.两极分化现状

农村初中数学两极分化的现状究竟怎样,呈现出怎样的特点,通过对如下统计表和统计图的分析可见:

近三个年级初中学生数学统考成绩对比表

年级 |

初一 |

初二 |

初三 |

人数 |

平均分 |

优生率 |

学困率 |

标准差 |

人数 |

平均分 |

优生率 |

学困率 |

标准差 |

人数 |

平均分 |

优生率 |

学困率 |

标准差 |

2011级 |

443 |

61.66 |

28.2% |

21.4% |

23.93 |

434 |

58.63 |

29.0% |

27.6% |

26.05 |

417 |

58.5 |

26.9% |

24.5% |

25.38 |

2012级 |

346 |

66.61 |

36.4% |

15.6% |

22.46 |

318 |

55.45 |

13.5% |

29.2% |

20.87 |

324 |

53.36 |

13.0% |

27.2% |

21.56 |

2013级 |

339 |

68.91 |

40.7% |

13.9% |

22.89 |

340 |

46.61 |

7.6% |

40.3% |

23.23 |

328 |

57.6 |

25.0% |

28.4% |

26.29 |

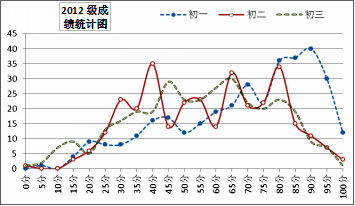

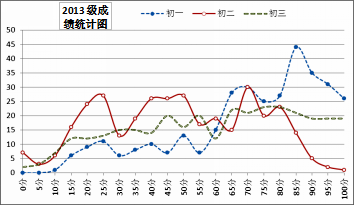

近三个年级初中学生三年数学统考成绩分布统计图

从统计数据上可以看出,学生在初一时整体成绩相对较好,随着年级的升高,数学成绩呈现逐渐下滑的趋势。通过优秀率与学困率的对比可以发现,学生在进入初二以后,优秀率就明显低于学困率并且一直延续到初三。从三个年级的初二同期对比看,学生成绩一届比一届更差。

从成绩分布图上看,初一和初三两个年级成绩的分布相对比较稳定,其中初一呈现低分少而高分多的直线分布状态,初三近似呈现正态分布状态。而在初二时,各分数段对应人数起伏变化较大,成绩呈现出一种不稳定的分化状态。

这些现象说明,农村初中数学正面临一届不如一届、一年不如一年的局面,初二又是在本阶段教学中起着关键作用的年级,数学成绩的两极分化大多集中在这一年中。如何重点抓好初一年级的数学教学,尽力缩小初二两极分化,对于整个初中阶段的目标达成具有十分重要的意义。

2.两极分化探源

2.1学科特点导致学生两极分化

数学是研究空间图形和数量关系的科学。数学的内容抽象、逻辑严密、数学思想方法的应用十分广泛,渗透到人们生活的方方面面。数学学习对学生的抽象思维、逻辑思维、空间想象、运算能力、分析与概括等能力的要求都非常高。尤其进入初中以后,字母代替数的引入,使得数学问题的研究更快捷,但数学思维方式、思想方法有了不小的改变,技巧性更强,代数式的应用、方程的思想,函数思想的应用更加广泛,建立并应用数学模型解决问题的要求更高。几何推理的引入,对学生空间想象能力、说理的条理性、逻辑的严密性要求更高。而这些知识、思想、方法、技能技巧对前面学习的基础具有极强的依赖性。基础好的学生逐渐融会贯通,学习的效率越来越高。基础差的学生感觉越来越难,知识缺漏不断增加,学习效率越来越低。学生群体就产生了快与慢、全面与缺漏、准确与模糊、喜爱与厌恶的分化现象。

2.2教材的特点导致学生两极分化

学生的认知结构来源于教材的知识结构[2]。就现行华师版初中数学教材而言,虽然历经几次的修订,但调查显示,67%的教师和73%的农村初中学生认为仍然较难、太抽象,不太适合中等及以下学生自学借鉴,造成学生学习的两极分化。具体表现在以下几个方面:(1)教材内容城市化味道较浓,与农村学生生活经验相关的材料相对缺乏,造成见视面较小的农家子女学习相对困难,而比较适合那些知识面较广、基础较好的学生学习,因而导致学生的两极分化。(2)知识螺旋式上升的结构编排体系虽然分散了知识的分化点,但同时对数学知识本身的系统性带来了一定影响,不便于后进生对知识的融会贯通和系统掌握。如05版华师教材中,平行四边形的性质与判定分别安排在八年级上下两期的最后一章,且全等三角形一章间属二者之间,使平行四边形的性质缺少全等的理论支撑,性质与判定的自然联系被人为割断,在系统掌握平行四边形知识上和几何的推理论证能力上造成明显分化。(3)部分内容的编排顺序与学生心理认知发展不同步,造成学习效果的差异。如七年级上期立体图形与三视图的内容,对学生空间想象能力的要求高于大部分学生实际水平,形成大幅度的两极分化。(4)教材上“学”与“练”之间的思维跨度大,不便于学生自学提高。教材上新授知识所呈现的内容简单,而对应的练习和习题难度却较大。尤其象复习题中的C组这些能力检测题目,无论在知识的涵盖量、思维的灵活度、方法的技巧性上都有很高的要求,即使在老师补充讲解的基础上,中等以下学生也难以掌握。(5)中小学数学教材版本不同,所学内容侧重也不同,使得初中所学内容不能自然顺应,造成部分学生不适应,不知学什么和如何学。

2.3教师的素质导致学生两极分化

据调查显示,农村中学数学两极分化现象,70%以上都与数学教师有直接或间接的关系。

2.3.1教师的思想素质不高导致学生的两极分化

在当前经济大潮的影响下,农村学校教师因为待遇较低,价值观受到严重冲击,工作不安心,职业倦怠现象十分严重,责任心和敬业精神每况愈下。他们或将主要精力放在双休日到城镇培训机构为学生补课赚钱,或全身心投入投资生意,或牢骚满腹、混天度日而放任学生、应付工作,造成自觉性差的学生很快沦为后进学生。也有部分教师育人观念偏颇,追求功利,只关注优生的升学率,而放弃后进生的教育管理,导致两极分化的形成。

2.3.2教师的业务素质不高导致学生的两极分化

农村学校条件差,对优秀大学生的吸引力不足,本地优秀教师流失又十分严重,使本来脆弱的教师队伍在人数上逐渐减少,素质上急速下降。具体表现:教育理念和教学方法陈旧,课堂效率低下,照本宣科、满堂灌的教法使学生的数学学习失去主动性;对教材研究不透,知识重点、难点把握不准,教学缺乏针对性,虽然对优生的学习影响不是特别大,但极易造成后进生吃夹生饭;教育理论水平低下甚至无知,缺乏研究学生的能力和习惯,不能科学指导教学和管理学生,因材施教不落实,导致数学两极分化现象的加剧。

2.4没有良好的师生关系导致学生的两极分化

人们常说“亲其师,信其道”,师生关系的好坏直接影响学生学习的积极性。调查反映,73%的优秀学生都比较喜欢自己的数学老师,而79%的后进学生都不太喜欢自己的数学老师。事实上,良好的师生关系能让学生产生良好的学习心境和情感体验,使学生自信、主动、积极、热情高涨、迎合教师,学习效率大大提高。反之,则使学生产生自卑、消极、被动、畏惧的心理状态,产生抵触、对抗、逆反等行为,使学习效率降低

2.5家庭环境和学习环境导致学生两极分化

2.5.1家庭教育环境差异导致学生两极分化的形成。

近年来,农村外出务工的家长激剧增多,造成留守学生数量猛增,达到了学生数的60%以上。隔代教育、溺爱现象十分普遍。离婚率上升致使单亲家庭的增多,不健康、不和谐的家庭关系使学生更加逆叛。据调查数据反映,77%的单亲家庭儿童和64%的留守儿童的学习成绩都较差。另外,农村家长的文化水平也在很大程度上影响着家长的教育观念和教育能力,这些差别也加速了学生两极分化。

2.5.2不良的校内外学习环境导致两极分化的形成。

“近朱者赤,近墨者黑”。初中学生是非辨别能力和自控能力较差,在从众心理的作用下不断同化,产生相应的“群落”分化。调查发现,周边环境好,校风、班风好的学校,学生两极分化现象不太严重,反之,在不良习气比较严重的学校或班级的学生,成绩下滑幅度大,两极分化现象更加严重。

2.6学生的个体差异导致两极分化

2.6.1原有认知结构和能力水平的差异

据调查分析,在小学成绩优秀的学生中,40%以上到初中以后仍然是优生,而小学成绩后进的学生进入初中以后,成为优生的不足2%,仍然是后进生的约占80%。这足以说明数学存在后续学习与原有认知结构和能力水平的依赖性特点,以前积累的基础知识、基本技能、基本思想方法、基本活动经验水平,直接影响到后续学习的效率,加剧数学的两极分化。

2.6.2学习方法和学习习惯的差异

经过调查发现,绝大部分后进生的学习方法和学习习惯都不很好。在学习过程中,他们通常有以下表现:(1)背数学:主要是数学的概念、公式、定理、性质等,不主动去理解概念的内涵和外延,忽视知识的来历、联系和区别;(2)抄数学:部分学困生的数学作业往往是拖到必须交的时候才抄作业交差,甚至干脆不交;(3)懒笔记:学困生的数学笔记基本上是空白,一方面是懒于作笔记,另一方面是根本不会作笔记,错题更改最多只有改,基本上没有反思积累;(4)生搬硬套:因他们掌握的知识和技能不系统,没有形成较好的数学认知结构,解题时往往审题马虎,养成了不加分析而硬套解题规律,对公式和方法机械模仿的习惯;(5)缺乏联想:学困生在数学学习中因自身知识结构不完整,造成学习中不善于联想,相关知识不能正确联系和迁移;(6)缺乏主动:在更加关注学生的自学能力、创造能力、广泛的认知能力和理论联系实际的初中数学学习中,学生却仍然希望能像小学那样,有老师的全程指导,能按部就班的学习,感觉少了老师指引、少了格式化程序就茫然。而那些能主动在新环境、新内容学习中调整自己心态和学习方法的同学,他们都能很快适应初中数学的学习特点,积极创造有利条件,促使自己积极探索,提高自己的成绩。

2.6.3学习兴趣的差异

心理学研究表明,学习兴趣能激发学习动机,产生学习渴求,使学生乐于体验学习情绪,对学习充满热情,是一种强大的内趋力。有了学习兴趣,就会积极主动的投入到学习中,克服学习中的困难,取得良好的学习效果。但是,不同的学生对学习数学的重要性认识不同,对在数学活动中产生的成就感、难易度、思想方法、数学美的体验不同,对老师的教学行为的认同度不同,造成他们对数学的兴趣产生了很大的差异。调查证实,正是这个差异导致了数学学习内趋力的差异,产生了学习效果的差异。

2.6.4意志力的差异

数学学习具有其特有的形式性、经验性和推理性特点,所以数学活动主要是思维的活动[3],总是与不断克服学习困难相联系。初中数学在小学的基础上,其思维活动的量和难度、知识的深度和广度都有加大。同时,教师辅导减少,学生独立学习增多。因此,意志不够坚定的学生在遇到困难和挫折时往往知难而退,采用逃避或放弃的办法,直至丧失信心。对意志坚定的学生,困难和挫折却正好激发出他们的斗志,千方百计寻求解答,再从中获得更强的成就感。两种不同的意志表现就产生了完全不同的学习效果。

2.6.5青春期的心理状态差异

初中学生正处于青春发育期,由于其自我意识的增强和社会经验的不足,常导致认识问题出现偏执,产生青春期逆反的现象,听不进老师和家长的正确建议。同时,青春期的学生正处于由形象思维到经验型抽象思维发展的阶段,其发展的早与晚、快与慢的不同,使得他们对同一知识的掌握程度产生较大的差异。另外,这个时期的他们也往往因不能正确处理与同学、老师、家长、异性的关系,产生心理上的焦虑、压抑,容易走向两个极端。这些不健康的心理状态,严重影响他们的数学学习,造成青春期成绩下滑现象。这也正是初中女生数学两极分化普遍早于男生的重要原因之一。

3.结果和建议

造成农村初中学生数学成绩“两极分化”的原因是多方面的,由于学生在个体上存在差异,理解和接受新知识的能力不同,在每一步新知识学习中都会产生新的“差距”,日积月累,后进生的学习包袱越来越重,效率越来越低,学习的难度也越来越大,导致畏惧心理,甚至产生弃学行为。为尽力缩小或缓和“两极分化”现象,我建议:

(1)初中数学教材还需适当修订,着眼农业大国的现状,面向农村学生适当降低数学要求,增加应用性和趣味知识,增大篇幅,缩小步子。

(2)加大对农村教育的投入,稳定农村教师队伍,提高教师的思想素质和业务素质。

(3)改革评价方式,迫使教师面向全体学生,关注获取知识过程,注重培养学生学习兴趣、学习能力、创新精神,将教学指向学生的终身发展。

(4)解决好中小学知识的衔接问题和教师间的沟通学习,相互弥补,相互促进。

(5)加强心理健康教育,让学生明确学习目的、端正学习态度、增强学习信心、克服畏难情绪,体验数学价值。

(6)改革课堂教学模式,建立互助小组,大力推进小组合作学习。

(7)优化育人环境,营造积极、轻松、和谐的家庭、社会和校园学习氛围,开展好家长培训工作和家教咨询工作,保证学生在校内外学习中都能得到科学管理和有效监督。

参考文献

[1]陆铸坚. 农村初二数学学习成绩分化原因的对比调查[J]. 上海教育科研,1992(4).

[2]李华. 初中生成绩两极分化的成因及对策研究[D]. 上海:华中师范大学,2006.

[3]方金秋. 数学学习的规律与方法[M]. 北京:北京教育出版社,1996.12.